说明:本文所用案例仅为作者个人观点,如有不同见解,欢迎文末留言讨论。

质检无疑是编辑非常关心的话题。国家层面有每年一度的出版物专项质量检查,各省部级主管部门也会定期组织各种出版物的专项质量检查。随着图书质检工作的常态化,各出版单位,无论是出版社,还是民营出版企业,都纷纷组建了内部质检队伍,从成品到印前,有的甚至到原稿,开展各种质检,质检把关的关口不断前移。

笔者自2007年开始从事专职质检工作,一直到现在,经历过民营出版企业和出版社两类单位。但无论哪类单位,内部质检都存在一种关系,那就是编辑和质检员的关系,或者说是编辑工作和质检工作的关系。

一.当前图书质检工作存在的一些问题

一般来讲,编辑和质检员的目的和职责是相同的,都是发现和消灭错误,提高图书编校质量,特别是出版单位的内部质检部门,在方向上和编辑应当是完全一致的。但笔者通过多年的工作经历,有一个总的体会是,编辑和质检员之间总是或明或暗存在着一定的矛盾,关系较为紧张。一方面,编辑对质检员挑出的问题有意见,认为是鸡蛋里挑骨头,很多不是错误,不应计错,或者计错过重。另一方面,质检员对编辑对待错误的态度有意见,认为编辑的理由多为狡辩,没有端正的态度。

究其原因,笔者认为有如下几点:

1.对各类国标、规范、用法等的学习和理解不全面,不透彻,不到位。

编辑如果存在这一问题,就会在编辑过程中遗漏各种问题,或者把正确的改错。质检员如果存在这一问题,就会出现瞎指挥,把对的认定为错误,引发编辑的质疑。

例如,国标《标点符号用法》4.5.3.5条规定:“标有引号的并列成分之间、标有书名号的并列成分之间通常不用顿号。”有些编辑和质检员就会理解为并列的引号、书名号之间一律不加顿号,有的甚至把这一规则扩展到逗号上,见到引号、书名号之间的逗号也要删掉。实际上,这一条不是绝对的。条文只是说“通常不用”,并非绝对不能使用。在一些比较正式的文件,比如党的十九大报告中,并列引号之间的顿号都保留了。

2.对计错规则的理解和把握存在偏差,滥用计错规则。

在发现问题之后,质检员要对问题进行判定和计错,这一权力使得质检员在编校规范方面具有较大的话语权。大多数情况下,编辑都会鉴于质检员会计错而遵照质检员的要求修改。但质检员对计错规则的理解和把握也不是全都一样,也会有千差万别,一旦出现偏差,就会引来编辑的质疑。

而编辑也存在曲解计错规则来进行申辩的情况。例如,《图书编校质量差错率计算方法》有一条:“前后颠倒字,可以用一个校对符号改正的,每处计1个差错。”有些编辑会依据“用一个校对符号改正的”来对计2个差错的问题进行申辩,期望减少1个差错。实际上这条仅限于“前后颠倒字”,不适用于其他情况。

3.质检员对发现的问题,处理过于简单,搞一刀切。

稿件中的问题类型众多,十分复杂。同样的问题,背后的原因却可能并不相同。同一个错字造成的后果,既可能是一般性差错,也可能是知识性差错,更有可能是政治性差错。也有的问题属于好与不好的区别,不是对与错的区别。总之,质检员在对问题进行判定和计错时,不能搞一刀切,一律以计错了之,而应当有所区别、分类对待,引导编辑准确、完整地理解和执行各类编校规范。

面对这样的现状,如何才能理顺编辑与质检之间的关系,使之相互促进,共同致力于图书编校质量的提升呢?笔者以为,在质检工作中,贯彻一些法治思维和原则,或可使前述问题在相当程度上有所改观。

二.三大法治原则

(一)“罪刑法定”原则

“罪刑法定”原则,是刑法中的一项基本原则。其基本含义是“法无明文规定不为罪”和“法无明文规定不处罚”。即犯罪行为的界定、种类、构成条件和刑罚处罚的种类、幅度,均事先由法律加以规定,对于刑法条文没有明文规定为犯罪的行为,不得定罪处罚。

质检工作贯彻这一原则,就是要做到“有依据”。判定某问题为错误要有依据,计几个差错也要有依据。

目前,在判定错误方面有很多依据,法律法规、国家标准、行业标准、对标准的各类解读、《现代汉语词典》等各类工具书,等等。

在计错方面,主要有2个依据。首先是《图书质量管理规定》的附件《图书编校质量差错率计算方法》,其次是2016年原总局质检中心培训班上公布的一份《图书编校质量差错判定细则计错表》(以下简称“计错细则”),在《图书编校质量差错率计算方法》基础上细分了许多条目,成为目前普遍执行的计错依据。

1.判定错误方面

在判定错误方面贯彻“罪刑法定”原则,就是指对每一条错误的判定,以及对其错误性质和改法的判定,都要有相应的权威依据。稿件中存在的问题,有的的确是错误,需要改正,而有的不是错误,只是改了更好。但往往有些改了更好的问题,被判定为错误,这就会产生矛盾。例如某图书的质检结果中有下列内容:

①为了保证质量,他对书稿做了又一次校译。(质检要求将“做了又一次”改为“又做了一次”)

②对这个学生,我们还是得有信心的。(质检要求删掉“的”)

这些都被质检员判定为语法错误。而实际上,从语法角度来讲,并没有确凿权威的依据能判定其为错误。例①中,原句的“又”和“一次”一起,共同修饰“校译”,重点强调校译是又一次。而质检的改法,是把“又”移到“做”的前面,是重点强调了“做”。这二者只是强调的侧重点不同,并非对错之分。例②中,“还是……的”的用法更是司空见惯,如“我们还是有机会的”“我们还是得去的”等等,删掉和不删掉“的”并无区别。

2.计错数量方面

计错数量直接关系到书稿的差错率,关系到质检结果是否合格,编辑尤为关注,所以更要贯彻“罪刑法定”原则。这就是说,某个问题被判定为错误后,到底计几个差错,必须要有依据。根据上面提到的两个文件,绝大部分错误类型都有对照,计几个错一目了然。

关键是,有些错误由于性质、改法存在特殊性,既可以对照计2个差错的条目,也可以对照计1个差错的条目,甚至有可能对照计0.1个差错的条目。这时就有问题了,到底按哪个计错?一般来说,业内普遍认可计错“就低不就高”,即如果某条错误既符合计2个差错的情况,又符合计1个差错的情况,一般计1个差错。但也并非绝对。这里主要参考改法和错误的性质来综合酌定。但无论怎么计错,都应该有理有据。例如某图书的质检结果中有下列内容:

③某条参考文献中的“商务印书馆,1995年”,应改为“商务印书馆,1991年”。(判定为知识性错误,计2个差错。)

④序号“(一)……(六)”,要求改为“1.……6.”。(判定为格式不统一,计1个差错。)

例③中,质检员应该是按照计错细则的A2条“时间年代(年号)差错,每处计2个差错”计的。但是,这里还应该分析该错误的性质。A2条属于A类知识性错误,指的应是某些事件、人物涉及的时间年代,属知识范畴,而例③只是一条参考文献中的出版年份,应当参照计错细则J12条“参考文献内容差错每处计1个差错”计1个差错。(按错误性质)

例④中,错误应为序号层级错误,认定为格式不统一没有问题,但计1个差错没有依据。计错细则有K6条“页码、标题、公式等序号标注错误,每处计0.1个差错,全书最多计10处”,据此,序号共有6处,所以最多计0.6个差错,而不是1个差错。(按错误性质)

(二)“疑罪从无”原则

疑罪从无,是指刑事诉讼中,检察院对犯罪嫌疑人的犯罪事实不清,证据不确实、不充分,不应当追究刑事责任的,应当作出不起诉决定。《刑事诉讼法》第一百七十七条规定,犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者有本法第十六条规定的情形之一的,人民检察院应当作出不起诉决定。

这一原则贯彻在质检工作中,主要表现在对错误的判定上,如果没有确凿、权威的依据证明某个问题是错误的,便不能认定其为错误。前面的“罪刑法定”原则与本原则相辅相成,前者主要指判定是错误及是什么性质的错误要有依据,后者则指没有依据便不应判定为错误,更不能计错。

在质检工作实践中,书稿中存在的各类问题,有相当一部分是属于“好与不好”的范畴的,即判定为错误缺乏足够的依据,但根据大众的认知、习惯用法等,显然改了更好一些。但往往这类问题也被归为“对与错”的范畴,被判定为错误并计错。编辑对此必然喊冤叫屈,提出质疑。对于这类问题,质检员最好采用“记录、指出、提醒但不计错”的方式,建议编辑改正,使其更好。实践证明,这一方式能够起到与编辑共同提高书稿质量的目的。例如下面几个例句:

⑤本书结合高职院校的人才培养目标,本着“基础、够用”的原则,针对高职学生学习积极性不高、领悟力不强、注意力难以集中等情况,在……的基础上,深入浅出地阐释了经济学的基本内容。

⑥不文明用语是不良网络信息,虚假信息也是网络不良信息。

例⑤中,前面已经提到了“结合高职院校”,表明该书就是针对高职学生的。然而后面却仍然提到“针对高职学生”的一系列不好的现象,明显给人一种印象,即这些不好的现象是高职学生特有的。这样的表达就有歧视、贬低高职学生的嫌疑,令人产生反感。这个问题质检员并没有判定为错误,只是做了记录,指出并提醒编辑。因为它只是在表达上给人不舒服之感,从各类规范上看,却并无错误之处,属于修改一下表达,使之更好就行的情况。可将第二个“高职”删掉,不做强调,只是针对学生普遍存在的一系列不好的现象,这样就没有问题了。

例⑥中,前面是“不良网络”,后面则是“网络不良”,从上下文逻辑看,句子是在列举同一类事物的不同情况,用语应当前后一致。但从语义表达上看,“不良”在前还是在后,都没有实质区别,算不上错误。故此,只是记录、指出、提醒,但未计错。

以上两条法治原则在编校质量检查工作的贯彻和落实,可以起到两方面的作用:一是精准判定编校差错,只计“硬伤”,准确反映书稿编校质量;二是促使编辑提升书稿语言文字表达水平。

(三)“谁主张谁举证”原则

这一原则主要体现在《刑事诉讼法》和《民事诉讼法》中,基本含义为:当事人对自己的主张,要自己提出证据证明。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定:“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》第二条规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。”

这一原则贯彻在质检工作中,主要体现在两个方面:一是质检员在对问题进行判定时,如果认定其为错误,应当给出判定依据,而不是只计错,或者简单地注明“语法错误”等大概类型。二是编辑如果对错误判定不认可,在申辩时应当给出自己反驳的理由和依据,而不是简单地申辩一句“不算错误”“这样也可以”“大家都这么说”等等。

1.质检员对错误的判定。

质检员对错误的判定,决定着一本书稿编校质量的高低,责任重大。判定某个问题是错误时,质检员应当给出自己的依据,说明理由,这既是对自己的工作负责,也是对书稿质量和编辑工作负责。如果什么说明都没有或者非常简单笼统,一方面会使质检员降低责任感,对结果不负责任;另一方面也会让编辑不明所以,不知为什么错,不利于编辑成长和书稿质量提升。贯彻“谁主张谁举证”原则,关键在质检员。

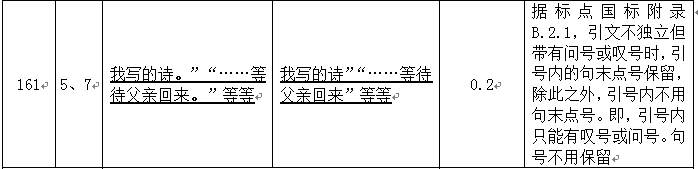

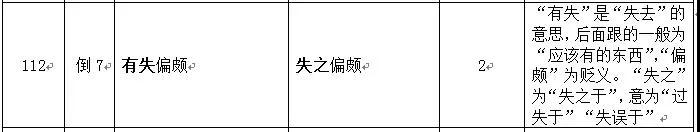

笔者在近几年的工作实践中,均是在每条问题和错误后的“备注”栏,写明依据或理由,有时“备注栏”的字数比前面对错误的描述还要多。这一措施不仅促使自己在判定错误时更加慎重,反复查阅各种规范、标准,也同时把各类规范和编校知识向编辑做了宣传普及,另外也降低了沟通成本。下面即为两个样例。

2.编辑对错误的申辩。

在各层级、各种类的编校质量检查中,申辩一般都是必不可少的环节之一。既然是申辩,责任编辑对错误基本上是能不认可就不认可。不认可就要提出自己的理由和依据,而不能随意否定。但在一些培训中以及笔者自己的工作实践中,经常看到某些编辑的申辩理由太过简单,“不算错误”“这样也可以”“大家都这么说”,等等。这样的申辩理由是苍白无力的,如同质检员要抓“硬伤”,以过硬的理由和依据判定错误一样,编辑的申辩也应当是有依据、有力度的。下面举几个有效申辩和无效申辩的例子:

⑦在这场选举中,联邦党……从此一蹶不振直至堙没无闻。(质检意见:“堙”应改为“湮”,因“湮没”为固定词语,且“堙”为异体字。)

申辩理由:《辞海》中有“堙”字,解释为“埋没”,例句中有“堙没”一词。“堙”是《通用规范汉字表》内规范汉字5064号。

上述申辩理由有理有据,援引《辞海》和《通用规范汉字表》反驳了质检员的意见,申辩成功。

⑧1905年,连横与人创办《福建日日新报》,所办报纸由于鼓吹反动,得到南洋同盟会赞赏。(质检意见:“反动”为贬义,用词不当。)

申辩理由:据《汉语大词典》(普及本,2012年第3版),“反动”一词释义有:“1.谓与原来的行动相反。2.反对;反抗。3.相反的作用。”句中“鼓吹反动”并非通常意义上的贬义词,应为中性词。

该申辩理由直接依据权威工具书的释义,有理有力,申辩成功。

⑨没有任何形象能更好地显示一出般真实和特殊真实之间的关系。(质检意见:“一”和“出”位置颠倒,应为“显示出一般”。)

申辩理由:修改以后更好,但也不影响对原文意思的理解。应该只算0.5个差错。

该申辩理由没有提出任何依据,其“只算0.5个差错”的主张也没有任何依据。实际上例句中的问题是个典型的颠倒字错误,无可辩驳。强行申辩只能失败。

三.小结

当前,在图书出版领域,质量问题受到越来越多的重视,各级各类评奖活动也会设置质量检查环节,把质检结果作为参评获奖的硬杠杠。然而,由于质检员并不是一个专门的岗位,从事质检的人员很多都是各出版单位的编辑、编审等人员。不同的人,对问题的理解、对规范的理解、对计错标准的理解都不一样,参差不齐,宽严不一。因此,提倡质检员在编校质量检查工作中贯彻落实法治思维,以谨慎的态度对待稿件中的问题,很有必要。

笔者的实践也证明,以上述法治思维做图书质检,不仅可以促使质检员进一步增强责任心,慎重对待每一个问题,更可以和编辑一起相互促进,共同提升业务水平,从而有效助力书稿编校质量提升。而提高编校质量,正是我们做质检工作的初心所在,是我们全体出版人的共同目标。