参考文献编校实践中,会议论文的规范著录最为复杂,其中又数英文会议论文最令人头疼。虽然国标提供了规范的著录格式,但在具体实践中不论作者还是编辑,即使对照国标也常有疑惑。

笔者基于多年工作实践和思考,以编校思维对国标文本进行认真审读,似乎发现了造成会议论文(集)著录困惑的根源所在。下面带大家一起开启寻根究底之旅。

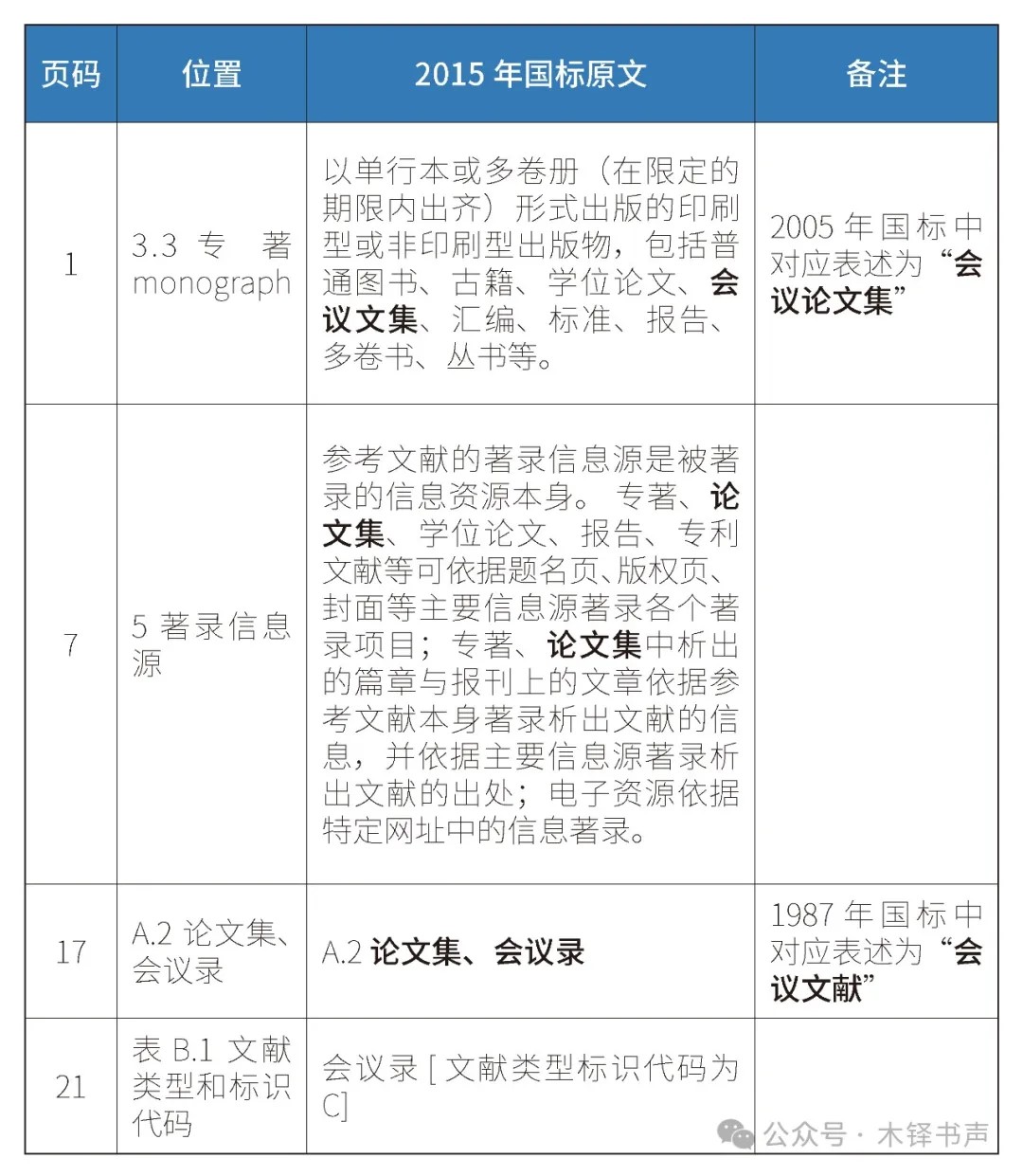

对于会议论文集或其中单篇会议论文的引用格式,GB/T 7714对其进行了规范,并不断进行了修订完善。图1为参考文献国标修订时间线及会议论文(集)相关内容的修订情况。

图 1 GB/T 7714中会议论文(集)相关内容修订情况

具体而言,1987年国标仅在附录A中列举一条“会议文献”的示例,其他处未有相关介绍;2005年和2015年国标则在“术语和定义”“著录信息源”“附录A”“附录B”等4处提及会议论文,著录细则更加明确(见表1)。

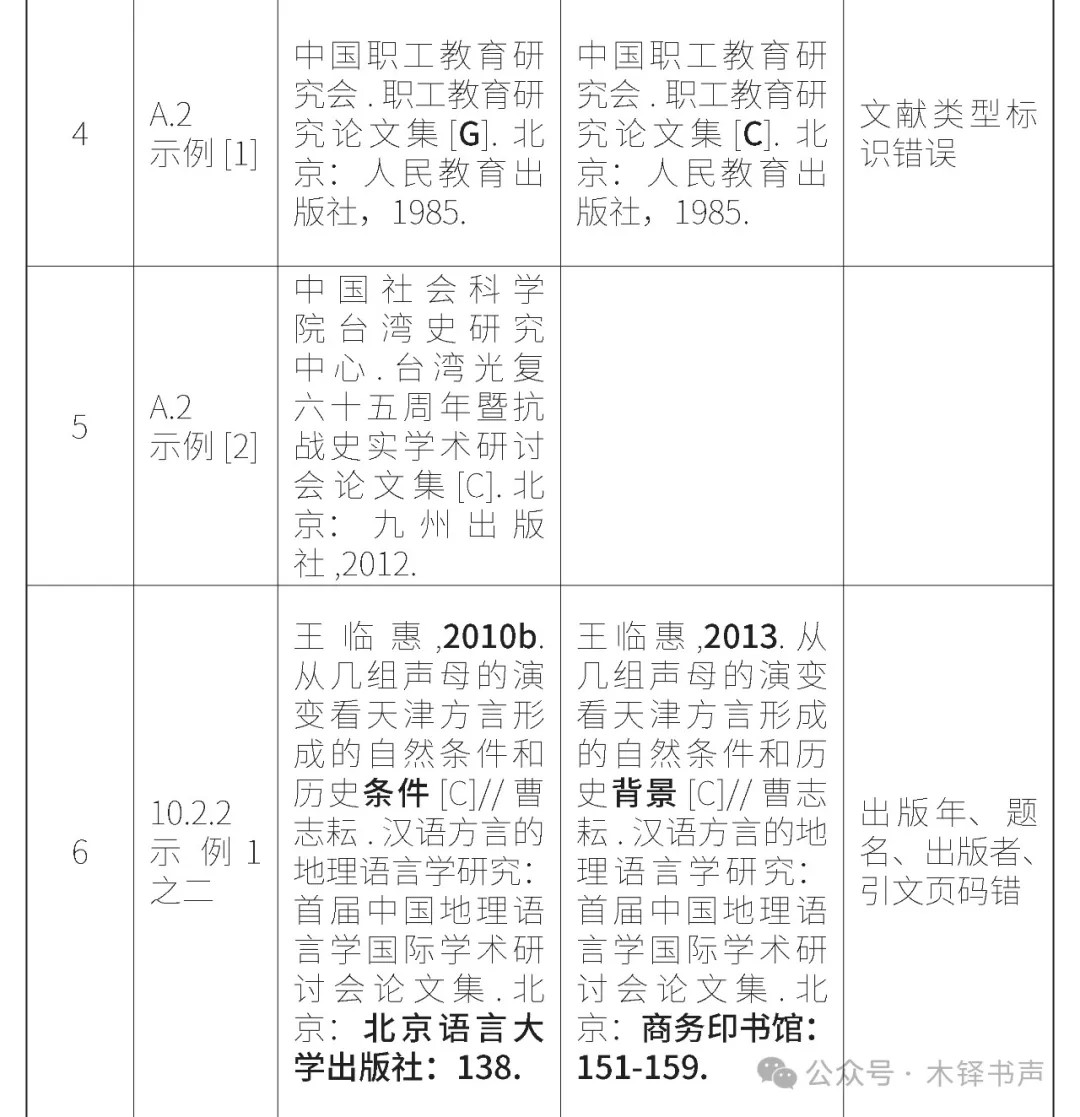

表1 GB/T 7714—2015条款中会议论文(集)

相关表述汇总

注:会议论文(集)相关表述以加粗的方式标示。

GB/T 7714—2015中会议论文(集)著录问题

GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》在“5.4 文件的表述原则”明确国标的编写应遵循一致性原则(同一个概念宜使用同一个术语,避免使用同义词)和协调性原则(起草的文件与现行有效的文件之间宜相互协调,避免重复和不必要的差异)。而参考文献国标在会议论文(集)著录规范方面的表述明显有违这两大原则。如表1所示:

(1)对于同一个概念“会议论文集”,参考文献国标在不同部分采用了“会议文集”“论文集”“会议录”3种不同的表达(违背一致性原则);同时A.2标题“论文集、会议录”存在并列不当的问题。

(2)从不同年份的国标来看,这一概念也有不同的叫法,如1987年国标中仅“会议文献”一种表达,2005年国标则在无具体说明的情况下引入了“会议论文集”“论文集”“会议录”3种表达,2015年国标则将“会议论文集”改为“会议文集”(违背协调性原则)。

这种术语表述的多样或含糊无疑为使用者对国标的理解和使用带来了困惑。

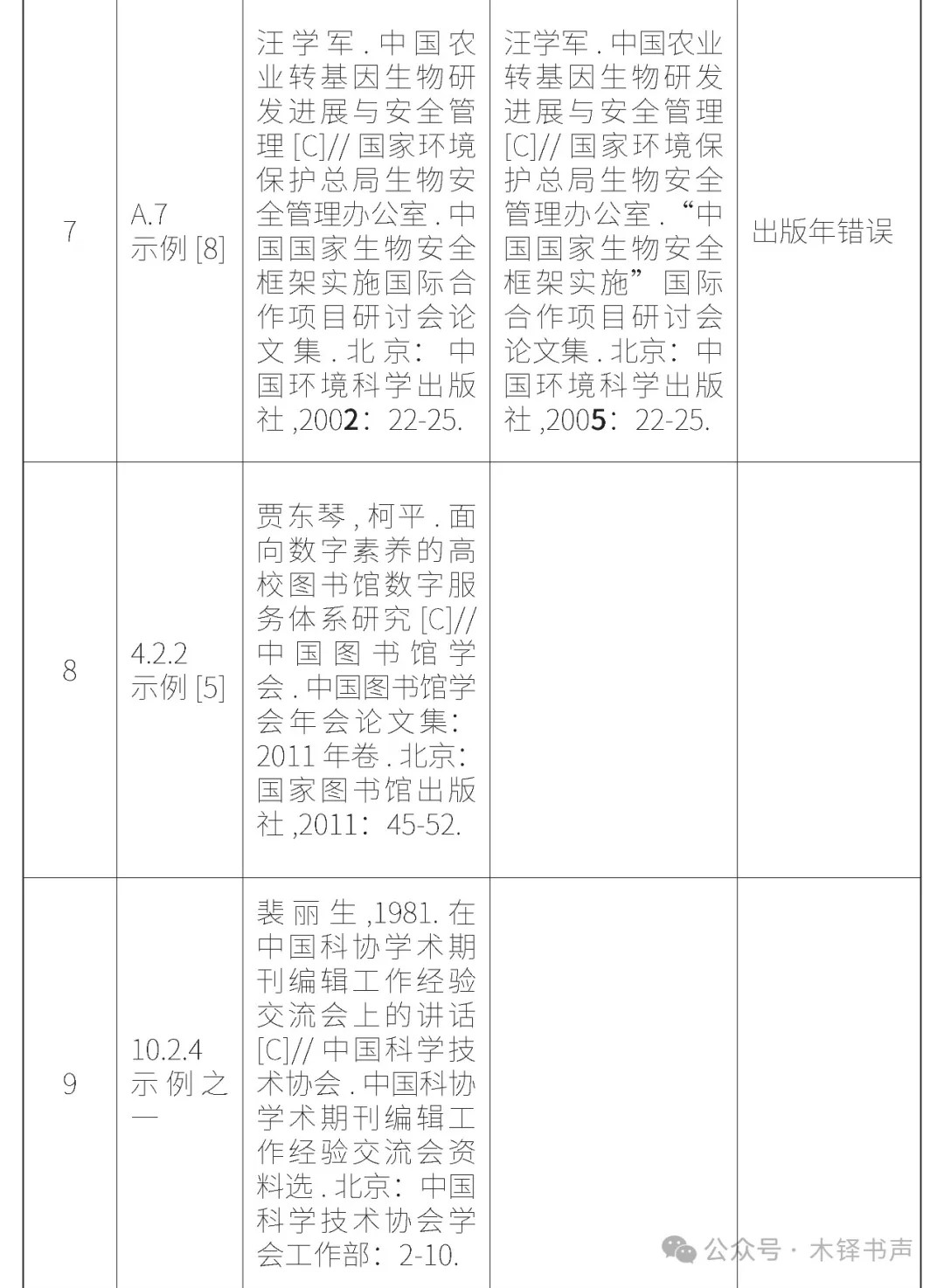

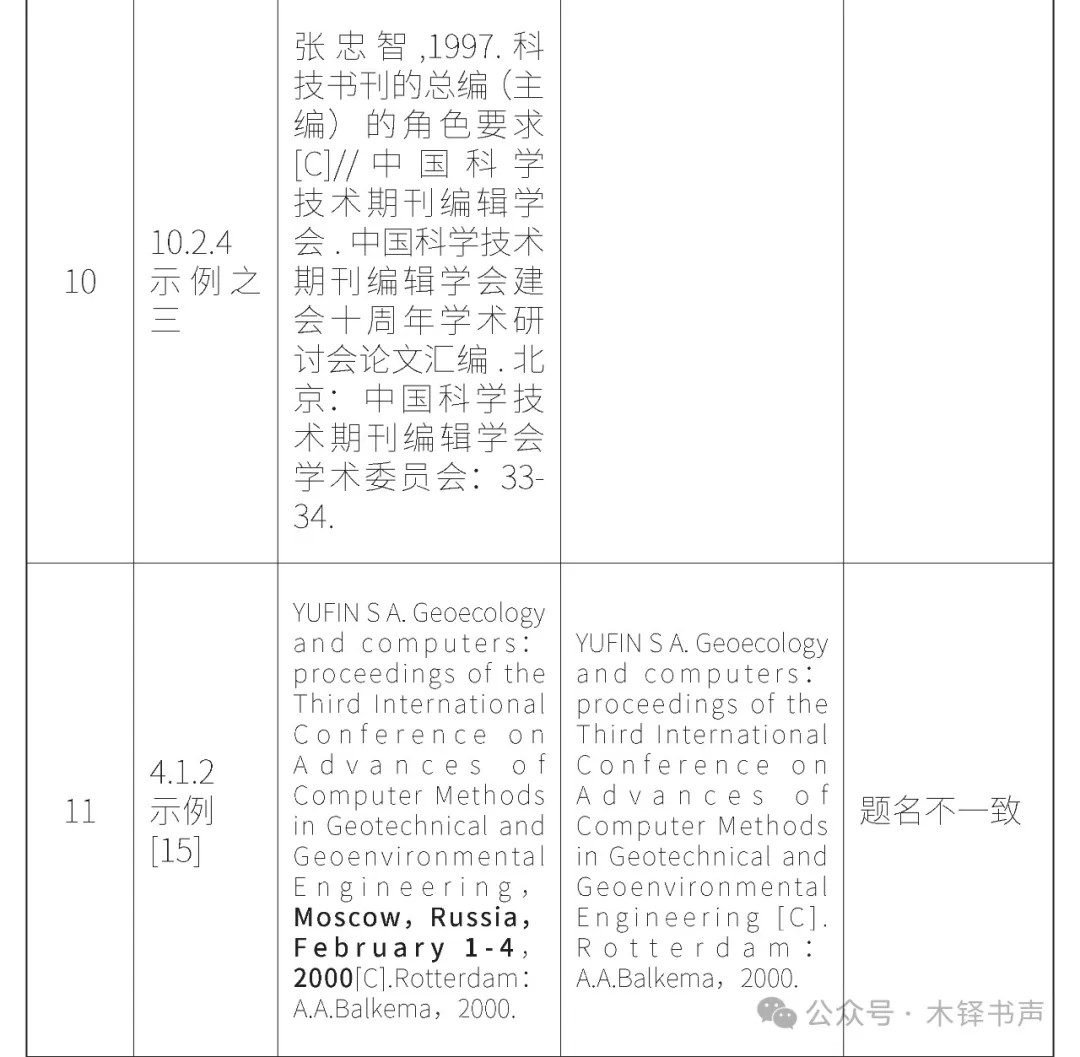

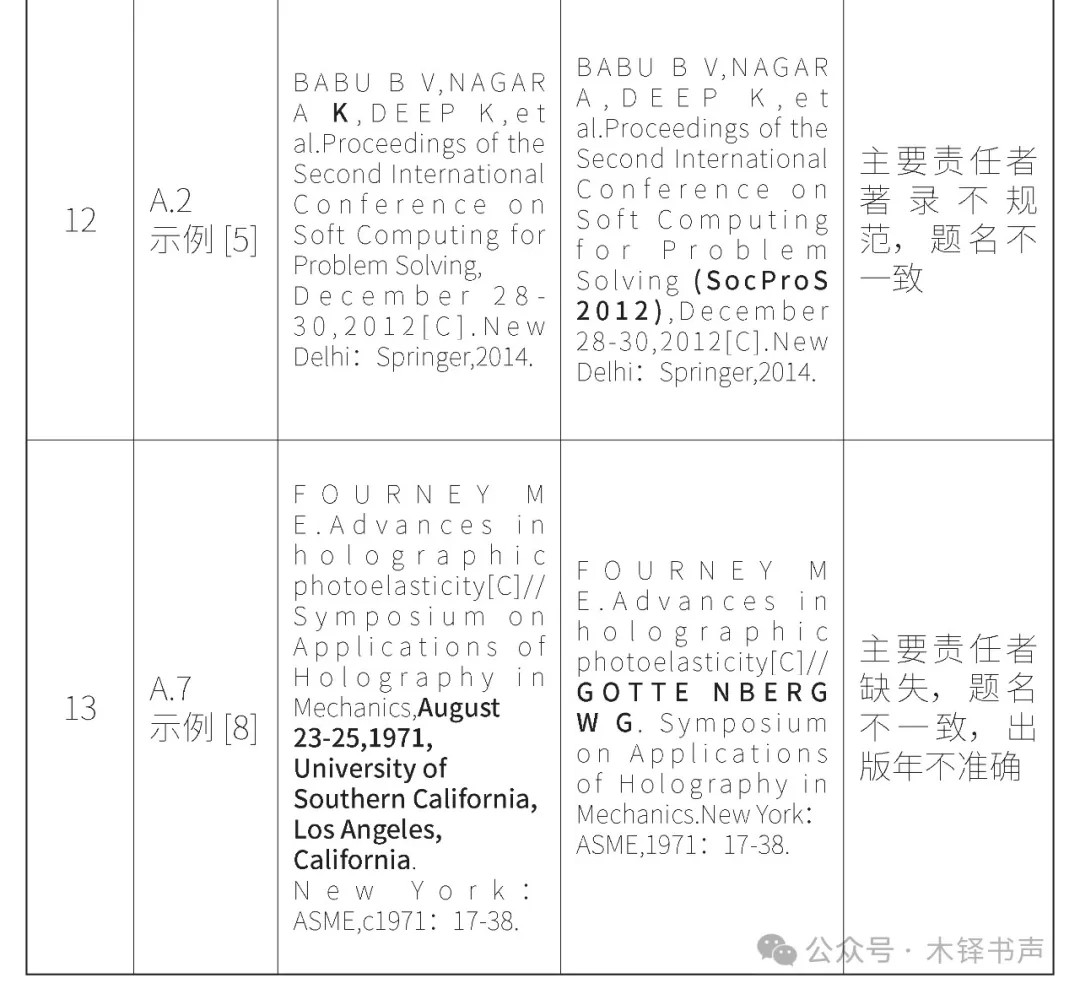

国标中的会议论文(集)示例汇总如表2所示,共13个(包括1个重复示例),其中中文会议论文集5个、中文会议论文5个、英文会议论文集2个、英文会议论文1个。以常规的编校思路,通过检索核查原文献,发现其中10个示例存在著录信息与原文献所载信息不一致(如表2“勘误”列所示)的问题,涉及主要责任者(1、2、12、13)、题名(1、6、11、12、13)、获取和访问路径(3)、文献类型标识(4)、出版年(6、7、13)、出版者(6)、引文页码(6),还包括同一示例著录信息前后不一致的低级差错(1和2)。

高比例的文本编校差错,不仅违背了标准制定应遵循的“清楚、准确”原则,也损害了国标的权威性。出现差错的原因可能是国标在制定时并未核查原始文献,以及未执行严格的审校流程;此外,也可能与当时数据库不全面、网络检索不成熟有一定关系。

表2 GB/T 7714—2015中会议论文(集)

示例汇总及勘误

注:1)示例以2015年国标中出现顺序按先中文后英文、先会议论文集后会议论文列示;

2)“示例内容”与“勘误”中不同之处以加粗的方式标示;

3)各示例的查证可参考公众号推文《参考文献国标中会议论文(集)著录的探索和思考》。

按照国标,会议论文集、会议论文分属于专著、专著中的析出文献。尽管国标提供丰富的示例以指导著录实践,但在参考这些标准示例时,由于信息不准确或缺乏必要的细节说明,使用者在会议论文(集)著录细则上仍然面临不少困惑。以下是按照表2中示例顺序进行的分析:

(1)英文责任者的翻译:如示例1中第二个主要责任者在原书封面和版权页均为外文名,示例却直接使用了中文翻译。而国标“8.1 主要责任者或其他责任者”也未对主要责任者的文种进行明确规范。

(2)数据库中扫描版文献获取和访问路径的必要性:如示例3在论文集基本出版信息著录完整后,还提供了扫描版文献的链接(北京大学阿帕比数字资源平台),且该路径已失效,或仅限特定IP访问。一方面,失效链接对于读者来说是无效信息;另一方面,对于数据库中扫描版会议论文(集)的著录,获取和访问路径并非必需,此示例易误导使用者。

(3)“论文集、会议录”(C)与“汇编”(G)的界定:如示例4书名中已明确有“论文集”,然而文献标识类型为“G”(汇编);而示例10书名中为“论文汇编”,文献标识类型却为“C”。两者的界定较为模糊。

(4)非正式出版物中会议文献的规范著录:如示例9、10,均为中文论文集中析出文献,仅由会议主办者编印,未正式出版,且由于时间较早,难以找到相应资源。而国标仅在附录中给出示例,未对不太明确的出版信息的著录做详细说明,这使得在实际引用中难以规范著录此类文献。

(5)英文会议论文集的规范著录:如示例11、12,通过网络检索均可找到出处(均为正式出版物),示例11错误地将封面左上角的辅助信息——会议地点和会议时间当成了“专著题名”的一部分,而示例12题名本身即包含会议时间信息(无会议地点)。若未对这些细节进行核实,而仅依据示例的著录内容归纳英文会议论文集的著录方式,可能会误导使用者认为会议相关信息是必备著录内容。

(6)英文会议论文的规范著录:示例13是国标中唯一一个英文会议论文的例子,在实践中是英文会议论文著录格式的“金标准”,但因示例本身著录信息存在差错,使用者对英文会议论文的必备著录信息理解不一。

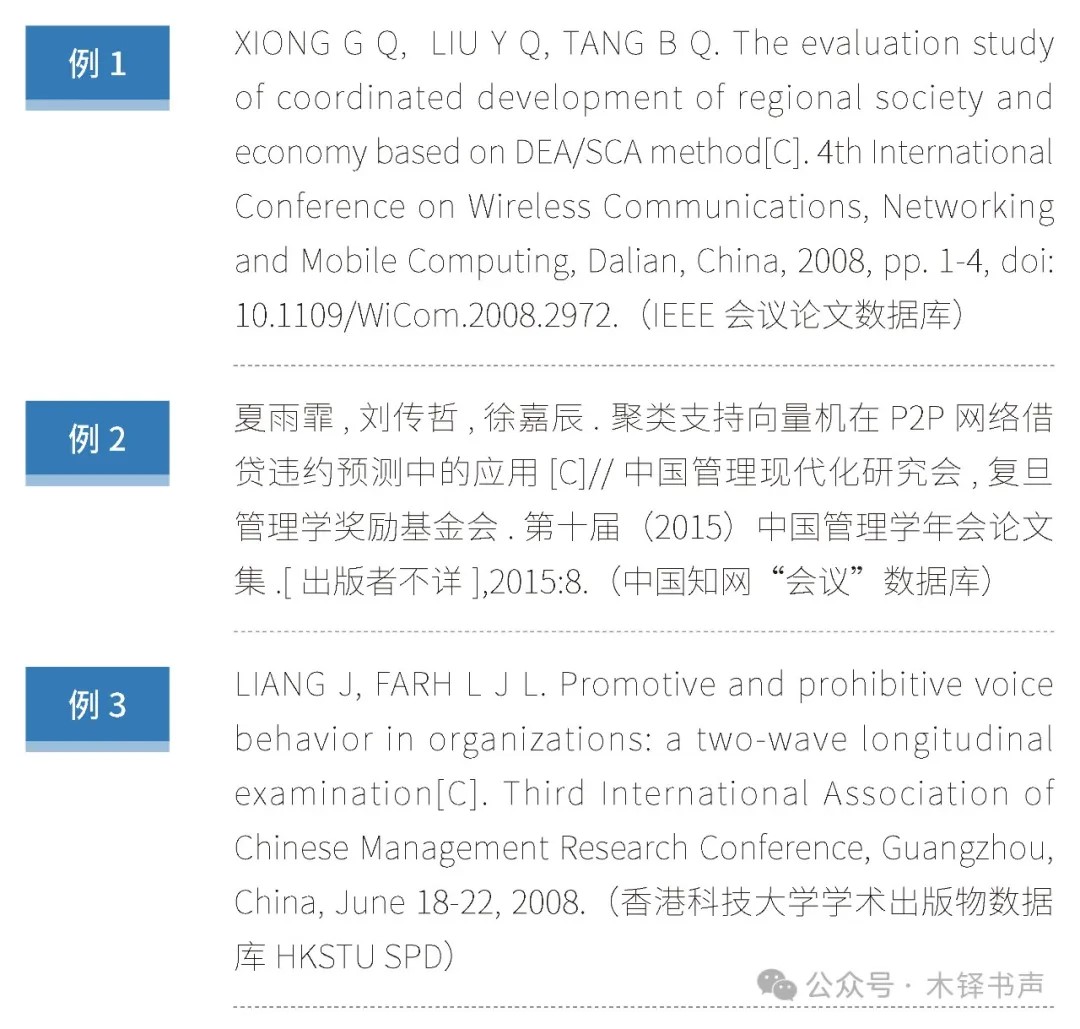

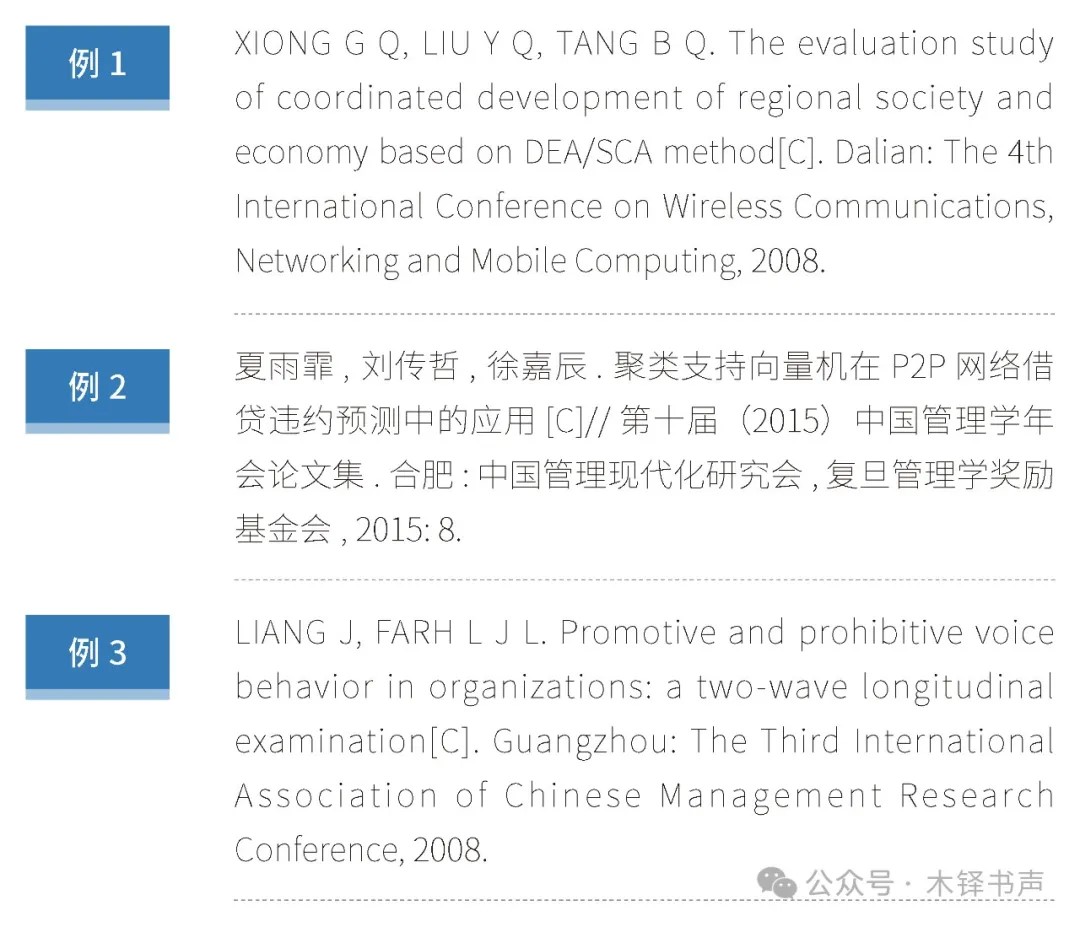

国标所举会议论文(集)示例均为有纸质载体(正式出版的图书或非正式出版的资料)的传统文献,即已结集出版的会议论文集或其中的单篇论文。然而随着数字化和网络技术的发展,越来越多的会议论文以电子文献形式存在,或收录于会议论文数据库(例1、例2),或仅为普通的电子网络资源(例3)。如果按照国标著录规则,此类文献著录项目中专著题名及主要责任者信息缺失,出版项亦难以获知,如以下三个实例(例1、例2为数据库推荐的引用格式,例3为数据库所提供信息):

因此,国标并未充分考虑会议论文(集)形式或作者文献获取途径的多样化,对会议文献类型把握不全面,所选示例不够典型,单一化的著录规则不能适应实践中各类型的会议文献,造成“在参考文献表中,当数论文集(会议录)中析出文献的著录最为复杂”的现实困扰。这显然有悖于国标制定的目标。

关于GB/T 7714—2015中会议论文(集)著录的建议

“会议论文”或“会议论文集”在2015年版本国家标准中至少使用了4次,但存在概念表述上的模糊性。按照《标准化工作导则 标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》“8.7.3.2 需定义术语的选择”,有必要单独在“术语与定义”中列出条目,给出清晰、准确的定义(必要时加注说明“会议文献”“会议文集”“论文集”“会议录”等之间的区别),并确保全文术语使用的一致性,通过术语的严格定义和一致使用来消除使用者在理解和应用中的疑惑。

在参考文献著录规则标准的实际使用中,示例的示范和引领作用比正文更大。建议基于已有研究(关于2015年国标文本中更多的编校失误,可参考罗银科《国标<信息与文献 参考文献著录规则>示例的编校失误及其归因》)和实践反馈,对2015年国家标准文本中的编校失误进行深入分析,在后续修订过程中,对选用的示例采取更为严格的审校标准,确保示例信息准确、格式规范。

虽说示例属于附加信息,但典型、规范、正确的示例有助于更好地理解或使用标准。2015年国标在示例方面显著优于2005年国标,但仍有很大的优化空间。从实践来看,难著录的会议论文(集)主要是国标未覆盖的类型,如未正式出版的论文集或会议论文,尤其是英文会议论文。

建议根据会议文献典型类型进行细致分类,依实际情况分别制定规范;且宜以利于读者公开查阅和方便获取为首要原则,以关键且易于获取的信息作为替代必备著录项目。如对于非正式出版的会议论文(集),会议相关信息相比于出版相关信息是更重要且更易于获取的学术信息,也更易于从公开渠道获得,因而可将会议信息作为会议文献的著录信息。如以上3例可变通著录如下。

这种方式既具有足够的灵活性,又能够保持必要的规范性,使国标能够更好地服务于学术界和出版界的实际需求。

从参考文献国标两次修订情况以及会议文献形式的演变来看,会议论文(集)著录的规范化应是一个不断发展、不断完善的过程,著录规则需要不断更新以适应新的检索技术和出版形式。参考文献国标应在已有规范框架的基础上,深入结合现有研究,广泛征求作者和编辑的意见,适时进行修订,以更好地服务学术研究和出版实际,更好地服务读者。

(原刊登于《出版参考》2024年第11期)

作者 | 胡佩

初审 | 夏国强

复审 | 邢自兴

终审 | 赵玉山